Биопереработка: микроорганизмы становятся ключом к будущей утилизации отходов

Введение: отходы как вызов XXI века

Каждый год в мире производится более 2 миллиардов тонн твердых бытовых отходов. Из них только около 30% подвергаются переработке. Остальное — сжигается, захоранивается или просто выбрасывается. Ситуация усугубляется быстрым ростом потребления и распространением трудноразлагаемых материалов, таких как пластик.

На этом фоне особое внимание привлекает биопереработка — экологичная технология, основанная на естественных механизмах разложения, которые используют бактерии, грибы и ферменты. Она становится реальной альтернативой традиционным способам утилизации и важным элементом устойчивых логистических и упаковочных решений.

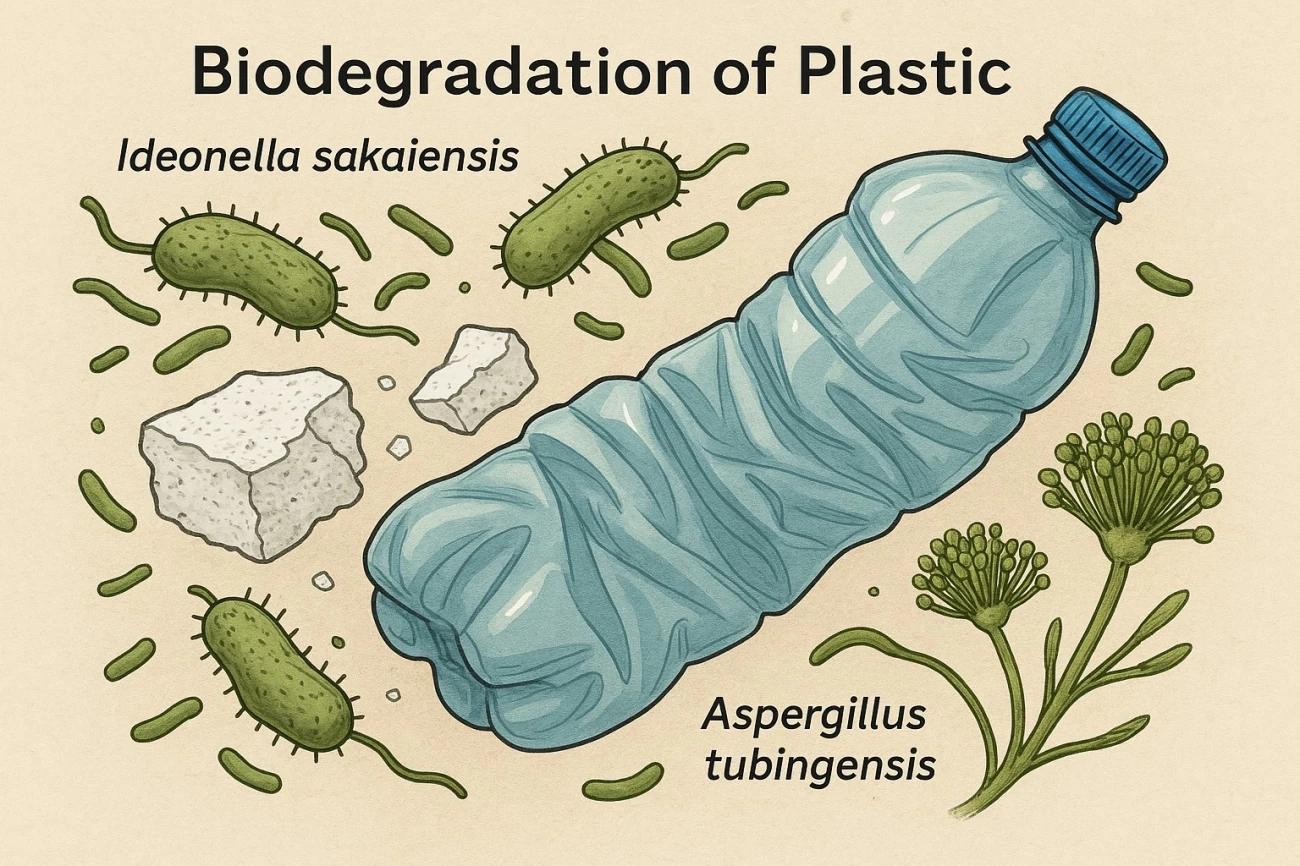

Инфографика биопереработки

Что такое биопереработка?

Биопереработка — это процесс, при котором отходы разлагаются с помощью живых организмов или их продуктов (например, ферментов) на более простые, экологически безопасные соединения. В отличие от химической переработки или сжигания, этот процесс протекает при более низких температурах и не требует агрессивных реагентов.

Ключевые «игроки» в биопереработке:

- Бактерии — микроорганизмы, способные расщеплять органику и даже отдельные виды пластика.

- Грибы — природные «деструкторы», особенно эффективные в разложении сложных соединений, таких как лигнин и синтетические полимеры.

- Ферменты — биологические катализаторы, которые ускоряют процесс разложения.

Технологии и направления применения

1. Компостирование органических отходов

Это самый распространенный вид биопереработки. Пищевые остатки, картон, опилки, листья и другие биоотходы собираются и перерабатываются с участием бактерий и грибов в богатую питательными веществами почву — компост.

Промышленное компостирование отличается высокой скоростью и контролируемыми условиями (температура, влажность, аэрация).

🟢 Пример: Компостирование остатков упаковки из крахмала или кукурузного PLA на логистических складах.

2. Биоразложение пластика

Хотя пластик считается трудноразлагаемым, некоторые микроорганизмы научились его "есть". Так, бактерия Ideonella sakaiensis, обнаруженная в Японии, способна разлагать ПЭТ-бутылки. А фермент PETаза, полученный из неё, уже используется в лабораторных установках для ускоренной переработки.

Также перспективны грибы, например Aspergillus tubingensis, которые способны разлагать пенопласт и полиуретан.

🟢 Пример: Утилизация обёрточных и упаковочных материалов после доставки с использованием биоразлагающих бактериальных культур.

Биоразложение пластика

3. Ферментативная переработка упаковки

Некоторые ферменты специально разрабатываются для расщепления определённых материалов — например, упаковки на основе PLA (полимолочной кислоты), целлюлозы или даже полистирола.

Такие технологии могут быть интегрированы прямо в логистические процессы — например, в виде моющих станций или биоактивных камер для утилизации упаковки.

🟢 Пример: Установка контейнеров с биоактивной средой на складе для сбора и переработки биоразлагаемой тары.

Преимущества биопереработки

✅ Экологичность — минимальные выбросы углекислого газа и отсутствие токсичных отходов

✅ Низкое энергопотребление — переработка не требует высоких температур и давления

✅ Устойчивость — подходит для реализации принципов замкнутой (циркулярной) экономики

✅ Адаптивность — можно настраивать под разные типы отходов и условий

Ограничения и вызовы

⚠️ Скорость — биоразложение занимает больше времени, чем термические методы

⚠️ Масштабируемость — для промышленного внедрения требуется специальная инфраструктура

⚠️ Ограниченный спектр отходов — пока доступна переработка не всех типов пластика

⚠️ Безопасность — особенно при использовании ГМО-организмов, необходим строгий контроль

Будущее биопереработки

Наука активно работает над улучшением эффективности биопереработки:

- Создаются модифицированные бактерии и ферменты, способные расщеплять более широкий спектр материалов.

- Разрабатываются мобильные установки для быстрой переработки прямо на месте (например, на складе).

- Производители упаковки переходят на дизайн под разложение — создавая материалы, заранее совместимые с биоразложением.

В будущем можно ожидать появления полностью замкнутых логистических циклов, где упаковка после использования автоматически направляется в биореакторы и возвращается в виде сырья.

Будущее биопереработки

Заключение

Биопереработка — это не просто «зеленый тренд», а реальный инструмент перехода к более устойчивой модели потребления и логистики. Интеграция этих технологий в складские и упаковочные процессы позволяет компаниям сокращать экологический след, экономить ресурсы и соответствовать современным требованиям ESG (экологической, социальной и управленческой ответственности).

Микроорганизмы действительно становятся нашими союзниками в борьбе с отходами. И это лишь начало.

-

НравитсяНравитсяНе интересноОгоньЕрунда

Комментарии